2024/01/05

42 PV

【令和6年・2024年】あけましておめでとうございます

皆さま、あけましておめでとうございます。 今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 無事年も明け、お寺では年末年始の動きが少し落ち着いてまいりました。 また月参り・年忌等通常の法務が始まりますので、心一新の

2024/01/05

42 PV

皆さま、あけましておめでとうございます。 今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 無事年も明け、お寺では年末年始の動きが少し落ち着いてまいりました。 また月参り・年忌等通常の法務が始まりますので、心一新の

2023/12/19

47 PV

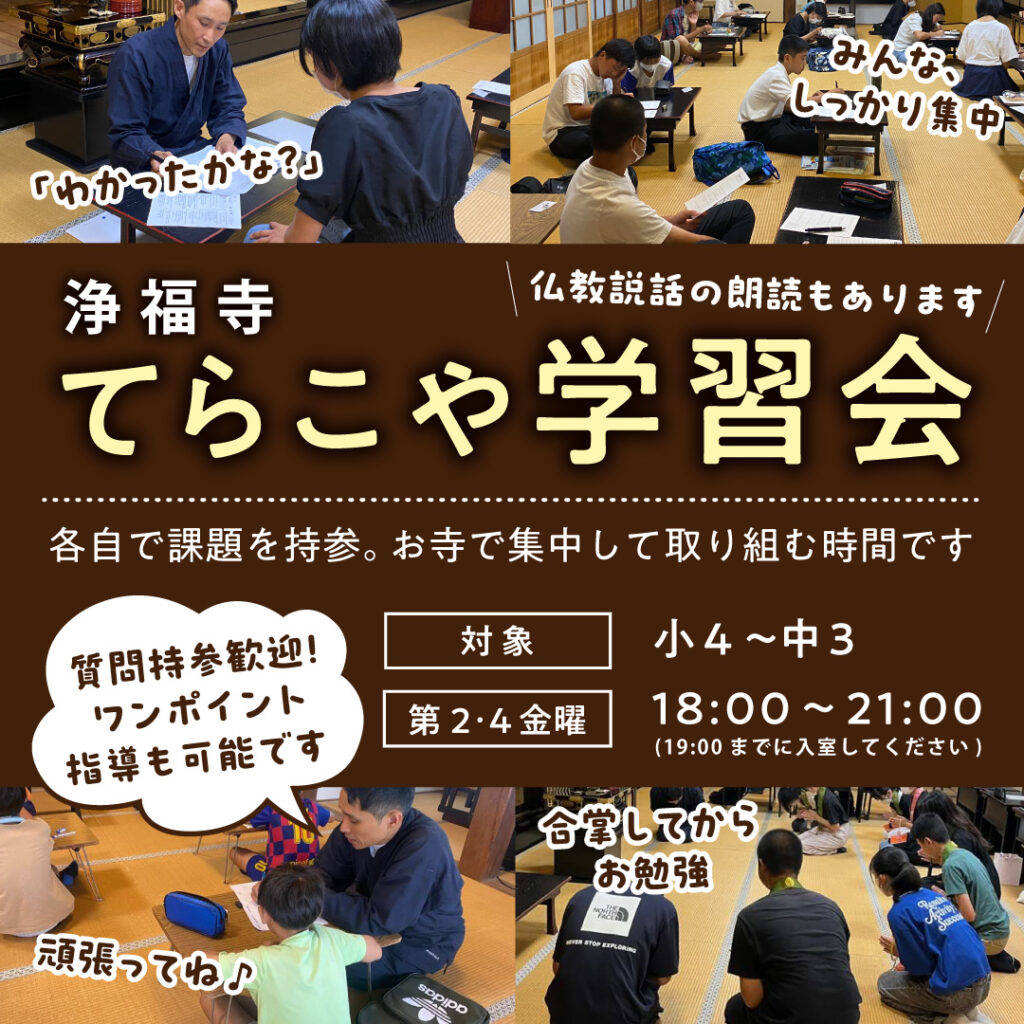

皆さま、こんにちは。いよいよ寒くなってきましたね。 さて、お寺で夜の時間を使って、今後「てらこや学習会」を始めたいと思います。 月2回で、当面は中学生が対象です。公式LINEや寺報ではお知らせしたのですが、

2023/10/10

75 PV

先週土曜はお寺で、報恩講法要が勤まりました。 本堂一杯になるぐらい、大勢の門信徒の皆さまにお越しいただきました。本当に有り難い限りです。 今回も足利孝之先生にご法話を賜りました。 いつもながらですが、目頭が熱くなるような

2023/08/04

38 PV

小学生「寺子屋サマースクール」を実施しました!(7月24日(月)) さて、かねてよりお知らせしておりました「寺子屋サマースクール」は無事、小学生の部と中学生の部の1回目(全3回)が終わりました。最近の子はお寺に来ること、

2023/06/29

15 PV

皆さま、こんにちは。住職です。 「子どもたちに合掌のこころを」ということで、 初の試みですがこの夏、浄福寺「寺子屋サマースクール」を開講します。 小学生は1日完結型です。「1日小僧さん体験」として、色々と楽しんでもらおう

2023/05/12

24 PV

皆さま、こんにちは。住職です。 さて、先日5月6日(土)の永代経法要ですが、お陰様で多くの参詣者がお見えになり、まさしく“満堂”のうちにお勤めすることできました。本当に、ありがたいことです。 この日は数日前から雨の予報が

2023/05/02

9 PV

皆さま、おはようございます。久しぶりの更新となってしまいました。 今週土曜に永代経法要が近づいて参りました。 永代経法要では大來尚順先生に山口からお越しいただく予定です。我々寺族も楽しみにして

2023/01/03

13 PV

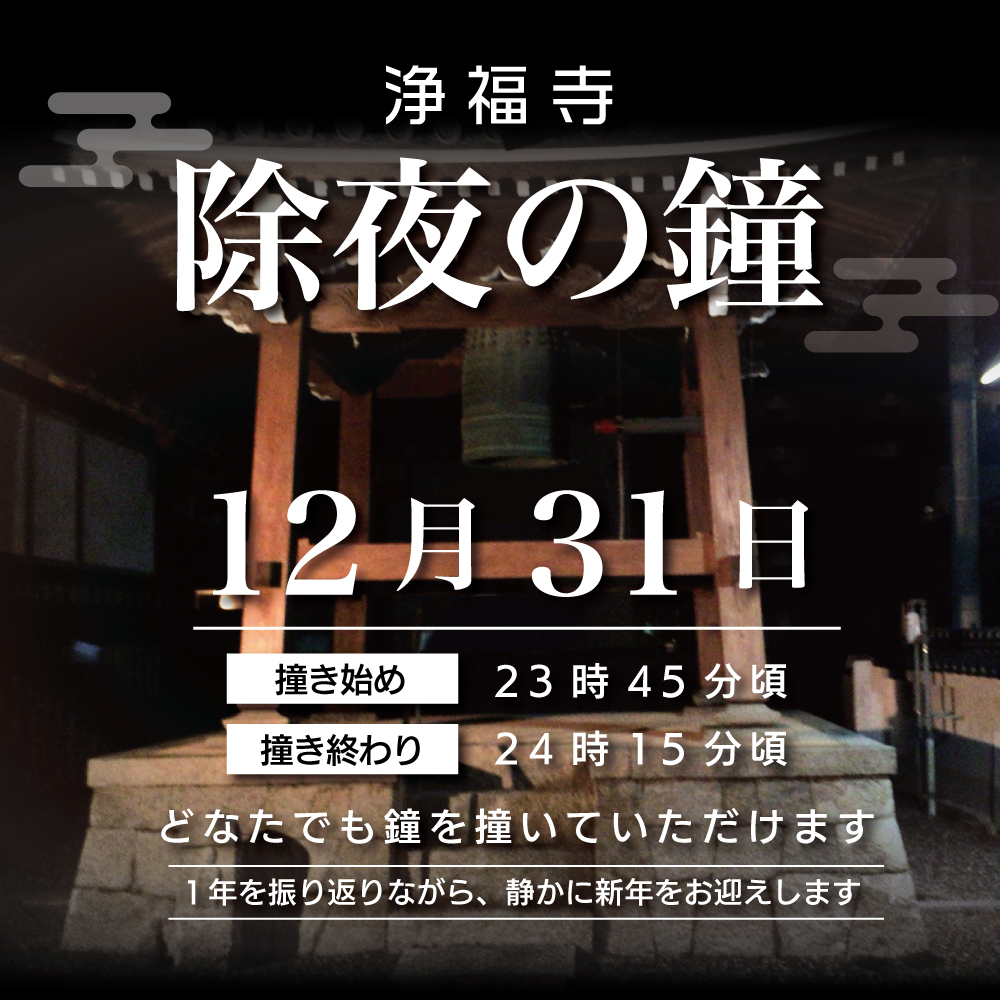

皆さま、あけましておめでとうございます。住職です。 2023年・令和5年もスタートとなりました。 お寺ではこの年末年始にかけて色々と動きがあり、今日1月3日を迎えまして少し落ち着いたところです。 大晦日は除夜の鐘つきを

2022/12/24

24 PV

おはようございます!住職です。 毎日、かなり冷え込むようになりましたね。 さて、大晦日は除夜の鐘つきを予定しております。 今年は、バナー画像を作ってみました。 撞き始めは、だいたい23:45を予定しております。 皆さま、

2022/11/28

15 PV

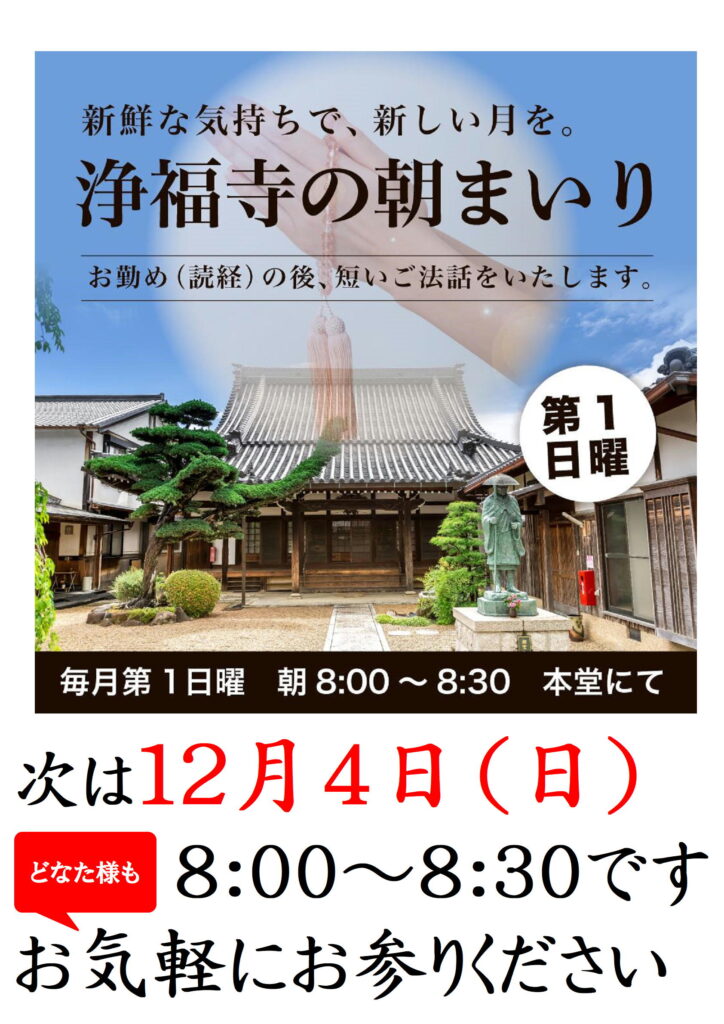

おはようございます。住職です。 もう月末で、あと数日で師走に突入しますね!早いものです。 さて、12月4日(日)は2回目となる浄福寺の「朝まいり」です。 時間は8:00~8:30で予定しております。どうぞ、お気軽にお参り

2022/11/07

24 PV

おはようございます! 昨日は浄福寺の「朝まいり」初回でした。 誰も来てもらえなかったらどうしよう(笑)と心配しつつ、お待ちしておりましたら14名の方にお見えいただきました。 本当にありがたいことです。 「十二礼」のお勤め

2022/11/01

13 PV

こんにちは。住職です。 さて、先日の住職継職法要の写真が納品されました。 いくらか、アップさせていただきます。 ここからは、記念誌作成に移ります! こうして改めて見ますと、本当に多くの方に支えていただいて、当日乗り切れた